精密根管治療

自分の歯を抜かずに残す根管治療とは

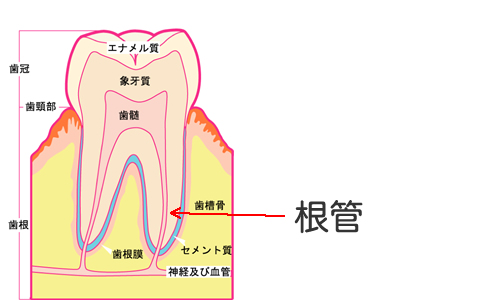

根管治療とは、歯を抜かずに保存するため、歯の内部にある歯髄(しずい;神経)の部分の治療を指します。

虫歯が深く大きくなると、歯が冷たいものや熱いものでしみたり、痛みを生じるようになります。このような症状を取り除くためには、歯の内部の歯髄を取り除く必要があります。つまり、根管治療は虫歯治療の延長線上にあり、歯科治療の中でもかなり頻度が高い治療です。歯科治療の多くは、一般の方が考えているよりも遥かに難しい治療ですが、特にこの根管治療は歯科治療の中でも最も難しい治療なのです。

このため、相当のトレーニングを積んだ歯科医師でないと、根管治療を完全に行うことは出来ません。ですから、本来は安易に受けるべき治療ではないのです。

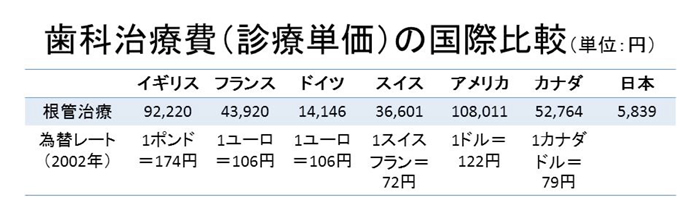

我が国の健康保険制度での評価(診療報酬)は治療の内容(質)を問わない出来高払いであり、短時間で患者さんを多く治療することで経営が成り立つシステムとなっています。

特にこの根管治療の評価は著しく低く、きちんとした治療をすればするほど赤字になるという大きな問題を抱えています。これでは、きちんと治療が出来る、またきちんとした治療をしようと志す歯科医師がいなくなってしまうのは当然です。

当院では、このような妥協した治療とは一線を画した正当な治療を行い、ご自身の歯を抜歯せずに出来るだけ長く持たせたい、また根尖病巣などの再発率の低い治療を受けたいと真剣に考える方に寄り添った治療をご提案いたします。

当院の精密根管治療について

当院では、虫歯治療からインプラント、矯正治療などに至るまで、すべての分野において高いレベルで総合的な治療を行っています。その中でも、特に力を入れて取り組んでいるのが根管治療です。

精密な根管治療が提供できる理由

根管治療は非常に繊細な治療で、歯科治療の中で最も難しい治療です。したがって、治療時には常に極度の緊張を強いられます。我が国の歯の保険診療は、診療報酬が極めて低く抑えられているため、少ない時間で多くの患者さんを治療することで経営が成り立っています。同時に何人もの患者さんを並行して診療するのはこのためです。

しかしながら、複数の患者さんを同時に診療するとなれば、ひとつの治療に集中することが出来ず治療の質は必然的に低下します。また、衛生管理上も問題があります。

当院では、無痛で精密な治療をするために、患者さんお一人お一人に十分な治療時間を確保し、並行診療はしません。仮に1時間必要な処置の場合、15分の治療を4回行うよりも、1時間の治療を1回行った方が遥かに精度の高い治療が可能です。1回の治療時間を十分にとれば、治療の回数や期間は少なくなります。

また、精密な根管治療を行うためには、マイクロスコープおよびCTの使用は欠かせません。

口腔内は非常に狭くて暗く、特に臼歯部(奥歯)は見えにくいため、裸眼では精密な治療は困難です。CTは従来のレントゲン撮影では分かりえない3次元的な診査・診断が出来るため、より難易度の高い治療を可能にします。

そして、最終的に精密な治療を行えるか否かは、歯科医師としてきちんとしたトレーニングを積んできたかどうか、そして歯科医師として高いモラルを備えているかどうかにかかっています。“水は低きに流れ、人は易きに流れる”という言葉があるように、人は安易な方に流されやすいです。自らを律する歯科医師としてのモラルこそが、妥協を排した治療を可能にすると確信しています。

当院では、歯を長く良い状態で持たせるために、すべての症例において学会発表に耐え得る、妥協を排した最善の治療を心がけています。

当院の3つのポイント

1,CTによる正確な診断

すべての治療において、治療を成功させる上で最も重要なファクターは、正確な診断を行うことです。正確な診断を行うことによってはじめて、症例に応じた最適な治療方法の選択、トリートメントゴールの設定を行うことが出来ます。

どんなに優れた技術や設備を持っていたとしても、診断の誤りを治療技術でリカバリーすることは出来ず、より良い結果にたどり着くことは出来ません。歯や上顎洞と根尖病変との関連性や、根尖病変の広がりなどを術前に正確に診断するためにCTは欠かせません。

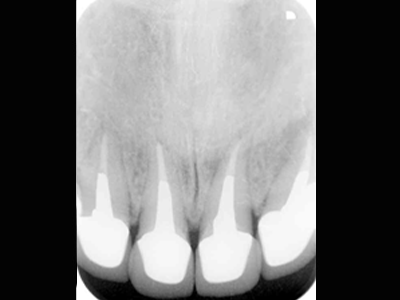

歯根や根管の形態および構造は個人差があり、ひとつとして同じものはありません。根管は非常に微細な構造をしており、従来の2次元のレントゲン画像だけではその構造を把握することは不可能です。

CTを応用することで、レントゲンでは得られない3次元的な情報や構造を正確に把握することができ、それに応じた治療戦略を立てることで、より良い治療結果へ導くことが可能となります。特に上顎大臼歯部のMB2根管の見落としは非常に多く、しばしば歯性上顎洞炎の原因になっています。また、根管治療における予後の判定にもCTは非常に有効です。

術前のCT診査なしでの根管治療は、航海図を見ずに航海に出かけるようなものです。

当院では、必要なすべての根管治療症例において、術前にCTによる診査を行い、正確な診断のもと精密な治療を行うよう努めています。

歯や顎骨、病変などを3次元的に撮影することが出来る最新式のコーンビームCTです。通常のレントゲンでは診断不可能な多くの情報をもたらしてくれます。正確な診断を行う上で欠かすことが出来ません。

上顎臼歯部のCT画像です。歯と根尖病変、上顎洞炎の関係性を立体的に正確に描写しています。マイクロスコープと併用することで、根管の見落としを極限まで防ぐことに役立ちます。また、根管治療の予後の判定に極めて有用です。

2,マイクロスコープによる可視化

歯の治療を行う上で最も重要なのは、状態を確実に可視化することです。

口腔内は狭く暗いため、肉眼での観察や病状把握には限界があります。

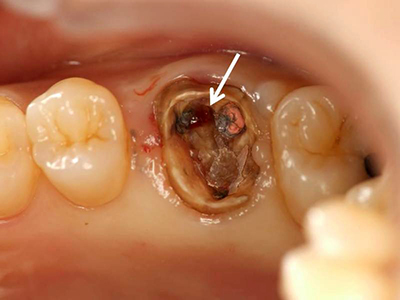

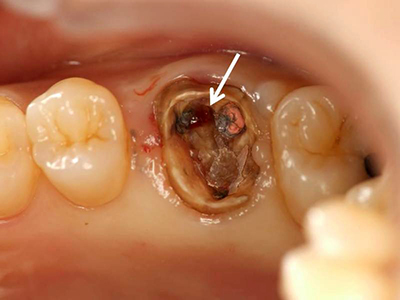

根管治療では、歯の内部を確実に清掃、無菌化することが治療の成功率を上げるうえで不可欠です。盲目的で手探りの処置では、内部の汚れや根管(神経の管)の見落としが生じ(下図)、成功率が有意に低くなることが分かっています。

マイクロスコープは、肉眼の約20倍以上の高倍率で歯の内部を見ることができ、しかも高照度であるため、根管内部の複雑な形状の確認や汚れの清掃状況を確実に把握することが可能です。

また、根管内におけるファイルなどの破折器具を除去したり、歯根のクラック(ひび割れ)の診査においても必要不可欠です。

当院ではすべてのチェアにマイクロスコープを導入し、より安全で精密な治療を行える態勢を整えています。

高倍率で視野を拡大できるマイクロスコープです。

光の届かない根管内部まで高照度で診ることができ、より確実で精密な治療を行うために欠かせません。

肉眼とルーペ、マイクロスコープによる根管口の見落とし率の差異です。マイクロスコープを使用した方が見落としは有意に低いです。

| 低倍率 | 中倍率 | 高倍率 |

|---|---|---|

|

|

|

| 低倍率 | 中倍率 | 高倍率 |

|---|---|---|

|

|

|

3,ラバーダム防湿による無菌的処置

当院の根管治療では、患者様に安心・安全な治療を受けていただくために治療の際はラバーダムを使用しております。

ラバーダムとは?

ラバーダム防湿とは、治療を行う歯にゴム製のシートを被せて、治療する歯を他の歯や、唾液、歯周組織から隔離し清潔な状態を保つための処置です。唾液にはたくさんのバクテリアが含まれており、根管治療の際にバクテリアを含んだ唾液が根管の中に入ると内部が感染して汚染されてしまいます。

世界基準の根管治療

根管治療の成功は、いかに無菌的な処置を行うかにかかっています。

ラバーダムを行うことによって、歯の内部に唾液が入ることを防ぎ、バクテリアの感染を阻止することで、根管治療の成功率が高まります。ラバーダムを行わない根管治療の成績は、ラバーダムを行った根管治療の成績よりも統計学的に有意に劣ることが分かっています。

日本を含む先進各国の歯内療法学会のガイドラインでは、根管治療においてラバーダムは必須とされています。しかしながら、我が国において根管治療時にラバーダムを「必ず使用する」のは、一般歯科医で5.4%、日本歯内療法学会会員でも25.4%であったと報告されています。これが、我が国の根管治療の成功率が低い原因だと考えられています。

清潔・安全な治療を提供

ラバーダムを行うことによって、口唇や頬粘膜、舌などを保護すると同時に、治療における感染歯質の削りカスや消毒液が口腔内にこぼれることを防ぎ、安全で衛生的な処置を行うことが可能となります。

当院では、可能なすべての根管治療症例においてラバーダムを行い、無菌的処置を行っています(歯が極端に薄いなど、状況によってラバーダムが不可な場合があります)。

ラバーダム(治療中)

ラバーダムを装着している様子です。治療する歯を他の歯や歯周組織から隔離することで、歯の内部への唾液の侵入を防ぎ、無菌的で清潔な処置が可能となります。また、薬剤や治療器具の誤飲を防止し安全に治療を行うことができます。

ラバーダムの国内利用状況

根管治療時におけるラバーダムの利用状況です。一般歯科医ではラバーダムを利用することはほとんどありません。

保険診療における診療報酬の明らかな低評価が原因であると思われます。

根管治療が必要となる症状

根管治療は、歯の中にある歯髄(しずい;神経)があった部分(これを根管という)の治療です。

根管治療には、虫歯や知覚過敏などでしみたり痛んだ時に歯髄を取り除く抜髄(ばつずい)と、以前に根管治療をした歯が痛くなったり歯髄が壊死(えし;自然死)した時に行う感染根管治療に分けられます。

歯髄が健康な歯では、大きな虫歯になると冷温痛や甘いもので痛みを生じたり、噛むと痛む、さらには何もしなくても痛みを感じるようになります。このような症状が出ている場合には、抜髄(歯の神経を取り除く)が必要な可能性が高いと考えられます。

抜髄は、根管内に細菌感染を起こさないよう細心の注意を払って正しく行えば、成功率は極めて高いです。再治療になると、その成功率は有意に低下することが研究結果から明らかになっています。したがって、根管治療ははじめが(抜髄が)もっとも肝心なのです。

すでに歯髄が無く(根管治療がしてある、あるいは歯髄壊死しているなど)、歯根の先端部分に炎症を起こし、歯茎の腫れや痛み、咬合時痛、歯が浮いている、歯茎にニキビのような白い出来物(フィステルという)などが出来ているなどの症状がある場合は、感染根管治療が必要です。特に、以前に行った根管治療に問題があって再治療を行うものを、再根管治療と呼びます。

根尖病巣による典型的な歯茎の腫れです。不良根管治療や歯髄壊死では、根尖部(歯根の先端)の炎症によって生じた膿が体外に排出されるため、歯茎が腫脹します(矢印)。

4つの根管治療の種類について

①抜髄(ばつずい)

抜髄とは

歯の歯髄(しずい:歯の神経)をはじめて取り除く治療のことを抜髄と呼びます。歯髄は豊富な毛細血管と神経繊維からできており、歯に栄養を送るとともに、外部からの刺激に対する知覚を司っています。

虫歯が深くなっていたり、外傷で歯が破折してバクテリアが歯髄に感染する、あるいは知覚過敏や歯周病が重症化すると、歯髄が炎症を起こして歯髄炎(しずいえん)になります。歯髄炎の状態になると、歯の強烈な自発痛(じはつつう:何もしなくても痛むこと)や温熱刺激による痛み、歯を噛み合わせると痛む(咬合痛)などの症状が生じるようになります。

ほとんどの根管治療は、抜髄から始まります。抜髄で正しく根管治療を行い、きちんと根管内部を清掃・消毒が行われ、隙間なく緊密に根管充填(こんかんじゅうてん*お薬を詰めること)がなされれば、将来再治療になる確率は非常に低くなります。

一方、我が国の保険診療では、一般的にきちんと抜髄が行われないため、根管内に持続的なバクテリアの感染が生じ、歯根の先端に膿を持つようになります。これを根尖病変(根尖病巣)と呼びます。

高度な技術で正しい手順に従って処置を行えば、抜髄における根管治療の成功率は非常に高く、90%以上の成功を期待できます。したがって、根管治療においては、いかに正しく抜髄が行われるかが最も重要となります。

②感染根管治療

感染根管治療とは

大きな虫歯や外傷、矯正治療によって歯髄が壊死して腐敗し、歯の内部が感染した状態を感染根管と呼びます。つまり、感染根管治療とは、歯髄壊死した歯に対して行う根管治療のことを指します。虫歯を放置すると、冷温刺激でしみたり痛みを感じるようになりますが、虫歯が進行すると歯髄が壊死することで痛みが全く無くなります

さらに病態が進むと、根尖部に炎症を起こして化膿し、歯の激痛や咬合痛、歯茎の腫脹などを生じるようになります。また、外傷や矯正治療による歯髄壊死の場合には、歯には症状がまったく無く、歯の色の変色で歯髄壊死に気が付く場合もあります。抜髄と同様に初めて根管治療を行うケースであるため、成功率は90%程度と比較的高いです。

歯髄が壊死してからの経過が長いと、歯根嚢胞(のうほう)や歯根肉芽腫などの難治性の根尖病変を生じ、また根尖部の歯根吸収を起こし成功率が低下します。

したがって、歯髄壊死と診断された場合、速やかに根管治療を受けることが賢明です。

③再根管治療

再根管治療とは

これまでに根管治療を受けた歯に対し、再び根管治療を行うことを指します。つまり、以前に受けた根管治療に不具合があり、根管治療のやり直しを行うことです。当院に根管治療希望で来院される方のほとんどがこのケースです。

病態により、歯に全く痛みの無いものから、夜眠れない程の激痛が生じるもの、強い咬合痛や頬部の腫脹を伴うもの、歯性上顎洞炎を併発するものなど、様々な症状を呈します。再根管治療は、すでに治療してある歯のやり直しであるため、治療の難易度は格段に上がります。

まず、すでに修復してある詰め物や被せ物、コア(土台)を外すところから始まり、根管内に詰めてある根管充填材を完全に取り除く必要があります。ケースによっては、歯の内部が大きく削られていたり、ファイルと呼ばれる治療器具が破折している、歯根にパーフォレーション(穿孔)と呼ばれる穴が開いてしまっている、根尖部(歯根の先端)が破壊されている、外せない材料が根管に充填されているなど、再治療を行う際には多くの障壁が存在します。

また、再根管治療が必要な歯は、根尖病変が難治性になっている場合(歯根嚢胞や歯根肉芽腫など)も多く、再根管治療の成功率は歯の状態によって統計上40~70%程度と幅があり、抜髄に比べ明らかに低くなります。

当院では、的確な診断と精密な治療により、統計よりも高い成功率を実現しています。

④外科的歯内療法

外科的歯内療法とは

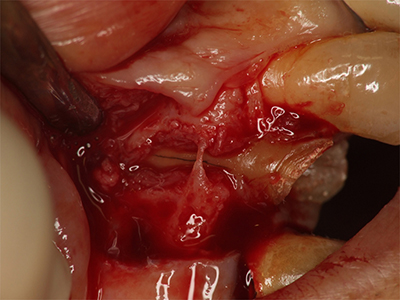

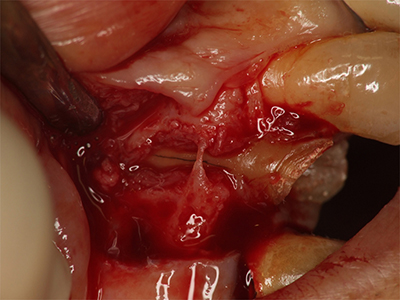

歯根の先端にある根尖病変を外科的に取り除く処置のことを外科的歯内療法と呼びます。

一般的に、歯根の先端を3mm程度切除し根尖病変と一緒に取り除き、切除した歯根の先端部からMTAセメントを詰めます。これを歯根端切除術・逆根管充填といいます。

外科的歯内療法は、根管治療では治らない根尖病変がある場合や、何らかの理由で被せ物を外せない、或いは外したくない希望がある場合に行います。

マイクロスコープを使用した歯根端切除・逆根管充填の成功率は90%以上と非常に高いのが特徴です。ただし、部位によっては視野の問題、神経・血管などの解剖学的な問題で適応にならないケースもあります。その場合は、意図的再植を検討することになります。

根管治療治療期間について

根管治療のおおよその治療期間

根管治療の治療期間や回数は、その歯の状態によって左右されます。

神経(歯髄)の治療をはじめて行う抜髄では、痛みなどの状態にもよりますが、治療の回数は1~2回、期間も1~2週間程度です。

根管治療では、根管の内部(歯の内部)が細菌に感染しているかどうかが非常に重要となります。根管の内部が細菌に感染していない抜髄などにおいては、細菌感染のリスクを減らすためにも、根管治療はなるべく少ない回数で終わらせた方が得策です。

すでに根管治療がしてある歯や、歯髄壊死などで明らかに細菌感染があるケース、また痛みや歯茎の腫れなどがあるケースなど、感染根管治療の場合には期間や回数は抜髄よりも増えます。

感染根管治療では、歯の状態によりますが、平均的には治療回数が3~5回、治療期間が3~4週間程度かかります。

感染根管治療は、それまでの経過が長ければ長いほど(悪い状態が長いほど)、また痛みや歯茎の腫れが強いほど、根尖病巣が大きいほど治癒に時間がかかるため、治療の回数や期間は増える傾向にあります。

また、歯根嚢胞(のうほう)や歯根肉芽腫などの根尖病巣は難治性のため、より治療期間や回数がかかります。

定期的に通院する必要性

根管治療は、歯の内部を完全にクリーンな状態にし、バクテリアが内部に侵入・繁殖しないように治療をすることが極めて重要です。通院の間隔を空け過ぎたり、途中で通院を止めてしまうと、バクテリアが僅かな隙間からリークして感染を起こし、虫歯も生じてしまいます。

このような場合、それまで行ってきた治療はすべて無駄になるばかりか、歯を失う原因になります。

したがって、根管治療は指定された間隔で通院することがとても重要となります。

歯を残すにあたり

根管治療の重要性

根管治療は、歯の内部の治療であり、言うなれば歯の基礎工事の部分です。

建築で考えるなら、基礎工事をきちんと行わずに立てたマンションや建物などは歪みを生じて亀裂が出来たり傾いたりすることは容易に想像できると思います。

2015年に横浜で起きたマンションの施工不良は、基礎杭が固い地盤である支持層に達していないことで建物が傾き、その後すべてのマンションは壊して建て替えをすることになった事件は、まだ記憶に新しいかと思います。

また、2005年に発覚した姉歯事件(耐震強度偽装事件)では、建築したマンションの耐震強度が、建築基準法で求められる耐震強度の30%しか満たしておらず、震度5強の地震で倒壊するおそれがあると国土交通省が発表し大きな社会問題となりました。これらの事件は、まさに建築の基礎である部分を手抜きしたり偽装した結果でした。

歯の内部の治療である根管治療は、この建築と同じで、正しく行われていないと歯の内部から問題が生じてくるのです。

根管治療が正しく行われていないと、歯の内部に腐敗した歯髄組織(歯の神経)やバクテリアが多量に残り、内部から虫歯が進行したり、バクテリアやバクテリアが産生する毒素が歯根の先から漏れ出して炎症が起こります。この結果、歯根を支える歯槽骨が溶けて根尖病巣を生じ、歯の痛みや歯茎の腫れを引き起こします。

歯髄(歯の神経)を取った歯は、根尖病巣などの慢性炎症や虫歯があっても全く痛みを生じないため、知らず知らずのうちに病状が悪化し、気が付いた時にはすでに時遅く、抜歯になってしまうのです。

また、いくら高価で綺麗なセラミックを入れたとしても、根管治療の再治療が必要になれば、入れた歯は壊して外すしかなく、それまで費やした時間や費用は無駄になってしまいます。

このようなことから、根管治療は一切の妥協なく完全に行われなければならないのです。

抜歯と非抜歯のケース

抜歯しなくていいケース

抜歯しなくていいケースとは、根管治療によって治癒が見込めるケース、或いは歯根端切除などの外科的歯内療法で治癒が見込めるケースです。

通常の根尖病巣は、適切な根管治療を行うことで、そのほとんどは治癒が見込めます。しかしながら、歯根嚢胞(のうほう)や歯根肉芽腫などの難治性の根尖病巣は、根管治療だけでは治癒しないケースもあります。このような場合でも、正しく根管治療をした上で歯根端切除や逆根管充填などの外科的歯内療法を併用することで治癒が見込め、抜歯を回避できることがあります。

抜歯しなければならないケース

抜歯しなければならないケースは、根管治療では痛みや歯茎の腫れ、根尖病巣の改善が見込めないケースや、外科的歯内療法でも治癒しないケース、歯根破折やクラック(歯根のヒビ)などが生じているケース、歯に大きな穴が開いている(穿孔、パーフォレーション)など治療が失敗しているケース、重度の歯周病を併発している場合などです。

他のすべての治療もそうであるように、どんなに精密に治療を行っても、根管治療の成功率は決して100%ではありません。予後の悪いものは抜歯の適応になる可能性があります。

中には治療の成功率100%と謳っている歯科医師もいますが、それは治癒する症例しか治療していないと言わざるを得ません。

歯根に誤って穴を開けてしまうケース(矢印)

歯根に誤って穴を開けてしまうパーフォレーション(矢印)、小さなものではMTAセメントでリペアできるものもありますが、大きなものや陳旧性のものは予後が悪く、抜歯の適応になります。

歯根のクラック(ひび割れ)の例

歯根が破折したりひび割れを起こすと、根管治療では治らず、しばしば抜歯の適応になります。歯の神経が無くなると、破折やひび割れを起こしやすくなってしまいます。

他院で「抜歯」と診断されても

歯を残せる?

他院で抜歯と診断された場合でも、歯根や骨に問題がなければ、正しく精密な根管治療を行うことで歯を残すことが可能なことがあります。しかしながら、根管治療の成功率は決して100%ではありません。

歯根の破折やクラック(ひび割れ)、大きな穿孔(パーフォレーション;根に穴が開いたもの)、重度の歯周病などは基本的に抜歯の適応となります。

また、歯根嚢胞(のうほう)や歯根肉芽種などの難治性の根尖病巣では、根管治療だけでは治癒しないこともあります。このような場合には、根尖掻把(こんせんそうは)や歯根端切除(しこんたんせつじょ)などの外科的歯内療法を行うことで治癒へと導きます。

根管治療に伴うリスクと

再発リスクについて

根管治療に伴う最大のリスクは、歯根破折やクラック(ひび割れ)です。

根管治療を行った歯には歯髄(しずい;神経)がありません。歯髄には毛細血管が豊富に含まれ、これが歯に栄養供給を行っています。歯髄が無くなった歯は栄養供給がないため、枯れ木のように脆い状態になってしまいます。

一日平均して600回以上も咀嚼するため、根管治療をした歯は、特に硬いものを食べなくても破折したりひび割れたりすることがあります。これは不可抗力ですので、予防することは出来ません。

また、根管治療の成功率は100%ではないことから、確率的には極めて低いものの、どんなに精密な治療を行っても根尖病巣を生じるリスクは0ではありません。しかしながら、精密根管治療での再発リスクは極めて低く、条件にもよりますが、成功率は90~70%ほどとなっています。

我が国の健康保険での根管治療の成功率は50~30%と言われており、裏を返すと、根管治療をした歯の10本中5~7本は予後不良ということになります。

根管治療は非常に難しい治療であることから、治療による偶発症の頻度も高いです。歯の内部にファイルなどの治療器具が折れ込んだり、誤った方向に歯を削って穴を開けたり(パーフォレーション)しているケースは臨床上頻繁に遭遇します。再治療では、治療の成功率はさらに下がります。したがって、なるべく根管治療をしなくて済むように、日ごろからメンテナンスを欠かさず、予防にしっかりと取り組むことが何よりも重要なのです。

根尖部のX線透過像発現率とは、根尖病変の発現率のことであり、根管治療の失敗率と考えることが出来ます。すなわち我が国の保険診療で受けた根管治療は、50~70%の確率で失敗していると言えます。

ひび割れによる抜歯

歯根のクラック(ひび割れ)によって抜歯となった歯です。歯は、歯髄が無くなると脆くなり、しばしば破折やひび割れを起こします。

不適合な被せ物のよって生じる虫歯

保険の銀歯を外したところです。内部は虫歯で腐っており、パーフォレーションも認めます。

根管治療の成功率と

被せ物の精度の関係

治療コストを抑えるために、根管治療を自費で行い、被せ物(補綴物、クラウン)を保険で治すことを希望される患者さんがたまにいらっしゃいますが、実はその選択はあまり得策ではありません。

根管治療を自費で精密に行い上手くいっても、その上に被せる被せ物の適合精度が悪いと、結果として根管治療の成功率が低くなることが分かっています。バクテリアの大きさは1㎛前後と極めて微小で、被せ物のわずかな隙間であっても内部に侵入して再感染を起こし、根尖病変を生じるリスクが高まるのです。

折角、コストと時間と労力をかけて精密に根管治療を行っても、被せ物の不適合に起因するバクテリアの再感染によって根管治療の成功率が下がることは、患医ともに本望ではありません。

精密な根管治療と精密な補綴処置を一貫して行うことが、根管治療をより良い結果に導くためにとても重要なことなのです。

根管治療および被せ物の精度と成功率の関係です。

根管治療を精密に行っても、被せ物が精密でないと根管治療の成功率は有意に低下してしまいます。

悩んでいる・困っている

患者さんへのメッセージ

他院で抜歯と診断されて当院にご相談にお見えになる患者さんはたくさんいます。

確かに、歯が物理的に破折やひび割れを起こしていて治療が出来ないもの、治療が失敗していて歯を残せないものなどはあります。しかしながら、本当に抜歯が必要なものはそれほど多くはありません。

実際に抜歯を宣告されて来院する患者さんの中には、明確な理由が分からないものも存在します。単に治療が難しいだけで抜歯を宣告されるケースもあります。

確かに抜歯が必要なケースはありますが、そのような場合でも代替の治療についてメリット・デメリットを十分にご説明した上でご提案します。

当院では、ご自身のかけがえのない歯をなるべく長く残すことにこだわりを持っています。そのために、あらゆる治療の可能性を排除せず、歯を残す努力を最大限行います。

全ての治療は患者さんご自身のための物であり、ご自身の思いや希望は免疫や治癒力に大きな影響を与え、病気の予後をも左右します。患医ともに希望を捨てずに治療に取り組むことが、良い結果を生むと私は確信しています。治療で悩んでいること、お困りなことは遠慮せずに何でもご相談下さい。

根管治療の治療費

※すべて税込価格となっております。

※治療費は予告なく変更することがございます。

前歯 |

基本的に根管が1本の根管治療です。比較的難易度の低い根管治療です。治療費にはコア・クラウンの除去、隔壁の作製、根管充填、術中のレントゲンおよびCT撮影、投薬などを含みます。 |

¥110,000 |

|---|---|---|

小臼歯 |

根管が1~3本の根管治療で、治療の難易度は中程度です。治療費にはコア・クラウンの除去、隔壁の作製、根管充填、術中のレントゲンおよびCT撮影、投薬などを含みます。 |

¥121,000 |

大臼歯 |

根管が3~5本と多く複雑で、難易度が極めて高い根管治療です。治療費にはコア・クラウンの除去、隔壁の作製、根管充填、術中のレントゲンおよびCT撮影、投薬などを含みます。 |

¥132,000 |

歯根端切除術、逆根管充填 |

根管治療では治らない、歯根の先端の病巣を外科的に取り除く方法です。 |

¥88,000 |

意図的再植術 |

根管治療では治らない歯を一度抜歯し、口腔外で歯根端切除・逆根管充填を行って再び抜歯窩に戻す方法です。 | ¥88,000 |

破折ファイル除去(1本につき) |

根管の中に残存している破折したファイルを取り除きます。 | ¥33,000 |

破折(ひび、クラック)の診査のみ |

歯根が破折しているか確認し、根管治療の可否を診査をします。 | ¥22,000 |

MTA |

歯根に開いた穴(穿孔、パーフォレーション)を塞ぐために使う特殊なセメントです。 |

¥22,000 |

※歯科医師の指示通りに通院しましょう。根管治療を放置すると、歯を失う原因となります。また、根管治療の成功率は抜髄と感染根管で異なります。いずれも治癒率は100%ではありません。

精密根管治療例

一般的な治療例

Case1 前歯の歯茎が腫れたケース

| 治療前 | 治療後 |

|---|---|

|

|

主訴 |

前歯の歯茎が腫れる |

|---|---|

治療期間 |

4週間 |

治療費 |

精密根管治療(前歯・自費) メタル・コア メタル・セラミックス 合計¥1,100,000 |

治療内容について |

根管治療は、建築に例えると、基礎工事の部分にあたります。根管治療が不十分な状態では、いくらその上にきれいな被せ物を入れても、中から腐って歯根の先に膿を持ってしまいます(→)。健康保険では、治療の質は問われません。本当に良い根管治療をお受けになるために、自費での治療をお勧め致します。 |

難症例

Case1

ファイル破折片の除去をしたケース

| 治療前レントゲン | 治療前CT |

|---|---|

|

|

| 治療前レントゲン |

|---|

|

| 治療前CT |

|---|

|

主訴 |

以前、別の歯科で治療した左下の奥歯の歯茎が腫れた |

|---|---|

年齢・性別 |

47歳 女性 |

治療期間 |

2か月 |

治療費 |

再根管治療 |

治療の |

根管治療において、一時的に痛みや歯茎の腫れを生じることがあります。破折しているファイルが除去出来ないケースも少なくありません。根管治療を行っても治癒しない場合は、外科的歯内療法、意図的再植もしくは抜歯の適応になります。 |

その他関連ページリンク

-

Tooth de

虫歯治療

進行レベルごとの

適確な治療虫歯

-

Perio

歯周病治療

大切な歯を

抜かずに残す治療歯周病

-

Occlusion

噛み合わせ

それぞれの

正しい噛み合わせを噛み合わせ

-

Cleaning

予防歯科

細やかな

ブラッシング指導予防歯科

-

Denture

義歯

毎日の食事を

楽しく美味しく義歯

-

Orthodontic

矯正歯科

見た目もキレイに

健康な歯へ矯正歯科

-

Gallery

審美歯科

患者様の納得いく

仕上がりに審美歯科

-

Wisdom Tooth

親知らず

痛みに配慮した

親知らずの抜歯親知らず

-

End

精密根管治療

自分の歯を

抜かずに残す精密根管治療

-

Implant

インプラント

自然な噛み心地を

体感できるインプラント