歯の痛みは、きちんと診査をすると原因が分かることがほとんどです。

稀に、歯に明らかな原因がないにも関わらず痛みを訴えるケースもあります。(非定型歯痛あるいは非歯原性歯痛)

この場合には、安易に歯の治療を行ってはいけません。

歯が原因ではない痛みであるため、歯を治療しても痛みが無くならないからです。

ところが、明らかに歯に原因があるにも関わらず、痛みの原因が不明と診断されるケースもあります。

これは診査・診断に問題があります。

当然ながら、まずは問診を十分に行い、視診をしっかりと行います。

これだけで、十分なトレーニングを受けている歯科医であれば、原因が何かを推察できることが少なくありません。

そして実際に歯や歯周組織などの診査(触診、打診、温度診、歯周ポケット検査など)を行います。

より診断を確かなものにするためにレントゲンあるいはCT撮影を行い、画像診査を行います。

これらを多角的・総合的に判断して診断を行います。

一般的に、臨床での良質な経験が豊富なほど、早く的確な診断を下すことが出来ます。

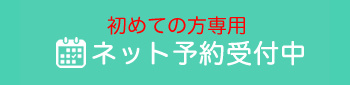

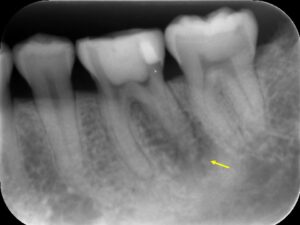

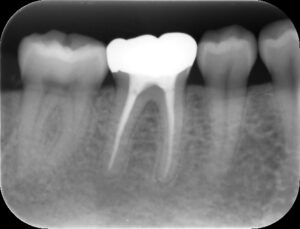

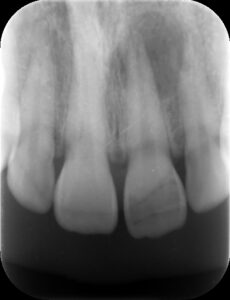

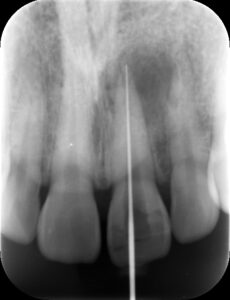

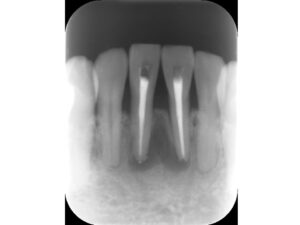

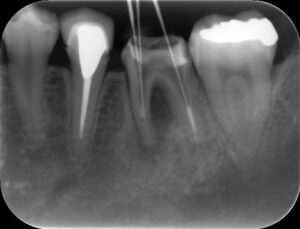

初診時レントゲン。上顎左側中前歯の激痛を訴えて来院。患者が痛む歯を特定しているにも関わらず異常なしと診断された。視診にて、上顎左側中切歯には大きなコンポジットレジンが充填してあり、これが原因と推察された。レントゲン上では、歯髄腔に近接するコンポジットレジン充填がされており、根尖部には黒く大きなレントゲン透過像を認めた。歯周ポケットはないものの、打診にて強い痛みを訴えた。総合的に判断して歯髄壊死から生じた急性化膿性根尖性歯周炎(根尖病巣)と診断し、根管治療が必要と判断した。

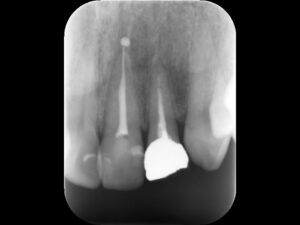

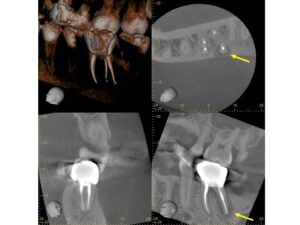

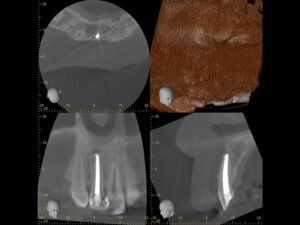

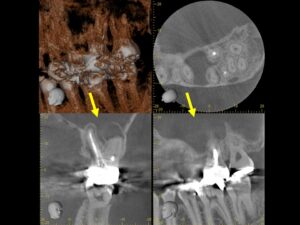

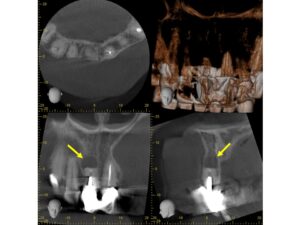

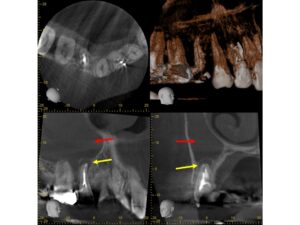

初診時CT画像。根尖病巣の広がりを確認するため、また歯根や根管の形態や湾曲度を確認するためCTによる画像診査を行った。根尖部には根尖病巣による母指頭大の黒いCT透過像を認めた(矢印)。

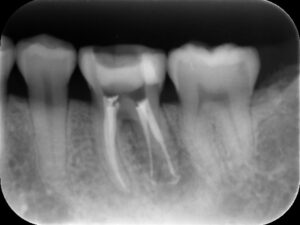

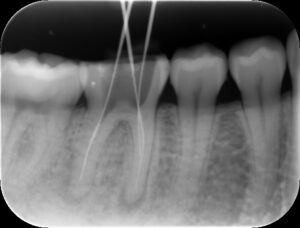

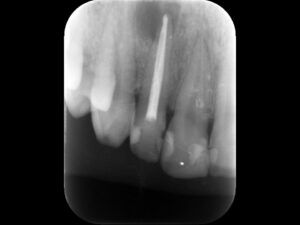

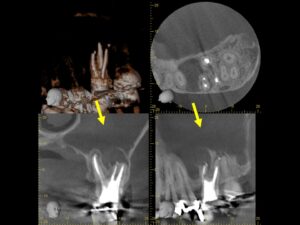

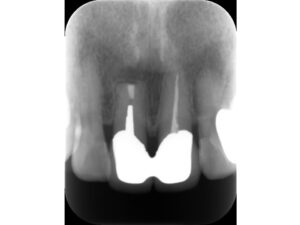

術中レントゲン。ファイルにて根管の長さや方向を確認している。

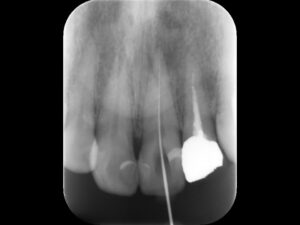

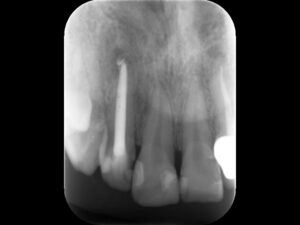

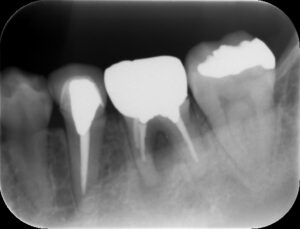

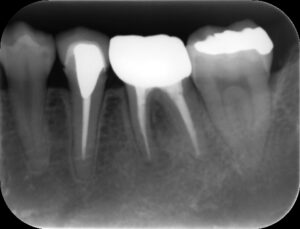

根管充填後レントゲン。疼痛が改善したためバイオセラミック・シーラーを用いて根管充填を行った。根尖まで白く薬がしっかりと入っているのが分かる。根尖病巣の部分にはバイオセラミック・シーラーの漏出が見られるが、MTA系シーラーは為害性が少なく問題はない。

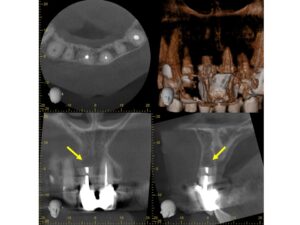

根管充填7か月後レントゲン。根尖部の黒いレントゲン透過像はかなり縮小しているのが分かる(矢印)。

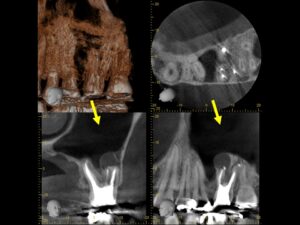

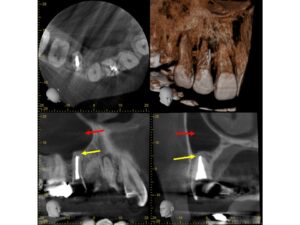

根管充填7か月後CT画像。治療前には母指頭大の大きさがあった根尖病巣は縮小し、歯槽骨再生して治癒しているのが分かる。

物事には、原因のない結果は存在しないものです。

原因と結果の関連性が分かりにくいもの、見えにくいものは残念ながら存在します。

それは我々の知見のはるか及ばないところに原因があるのでしょう。

しかしながら、明らかな歯の痛みがあるにも関わらず、原因が特定されず、治療を行ってもらえない場合には、速やかにセカンドオピニオンをお受けになることをお勧めします。

治療費用:精密根管治療¥77,000/前歯1歯

治療期間:2週間

治療におけるリスク:根管治療の成功率は100%ではありません。

神田の歯医者 神田デンタルケアクリニック

日付: 2024年10月25日 カテゴリ:コラム, 根管治療, 歯と痛み