歯の神経治療のことを根管治療(こんかんちよう)と言います。

歯の中には、歯髄(しずい)と呼ばれる神経が存在し、歯の痛覚を司っています。

虫歯になると歯がしみたり痛みを感じるのは、歯の異常を知らせるシグナルなのです。

虫歯や外傷などでひとたび歯の神経が炎症を起こすと、正常な状態に戻ることが出来ず痛みを生じるようになります。

歯の痛みを取るためには、歯の神経を取り除く必要があります。これを【抜髄】(ばつずい)と呼んでいます。

抜髄は、その歯にとって初めての神経治療のことを差します。

抜髄は、専門医が正しく無菌的に治療を行えば、成功率は90%以上と極めて高いことが知られています。

しかしながら、我が国では抜髄で専門医の治療を受ける方はほとんどいません。

なぜならば、歯の神経治療は極めて難易度が高いこと、そして神経治療(根管治療)の専門医が存在することを知っている患者さんはほとんどいないためです。

したがって、歯の神経治療の専門医を受診する患者さんのほとんどは、過去に行った具合の悪い神経治療のやり直し、つまり【再根管治療】を希望される方です。

再根管治療は、抜髄に比べて難易度が遥かに高く、専門医が行ってもその成功率は統計上80~40%と言われています。(症例により難易度が異なる)

特に、神経治療を難しくしてしまうのが、治療時に与える痛み刺激です。

「かかりつけ医で神経治療を受けているが、治療が痛くて、恐怖でもう通うことが出来ない」と訴えて相談にくる初診患者さんは後を絶ちません。

治療で痛み刺激を与え続けると、痛みが慢性化し、痛みが引きにくくなります。

患者さんが痛みが引かないと訴えるので、延々と治療を続けるという悪循環に陥ってしまいます。

神経治療は短期決戦の治療であり、長く続ければ続けるほど痛みが引きにくく予後が悪くなります。

痛みの慢性化を防ぐためには、【歯の神経治療は、痛みを与えないよう麻酔を行って治療を行う】ことがとても重要です。

歯の神経治療の痛みの原因は主に以下のようなものが考えられる。

●そもそも麻酔が奏功していない

●麻酔を使用しないで神経治療を行っている

●炎症が強く、痛みが強い時は麻酔が効きにくいので、服薬で炎症を抑えてから治療を行う

●乱雑な器具操作(歯根外を過度に刺激している)

●パーフォレーション(穿孔)

●長期にわたる頻回な治療

など

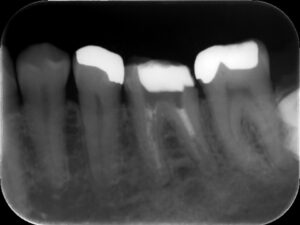

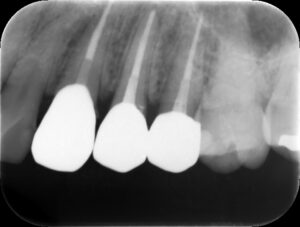

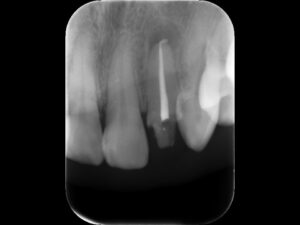

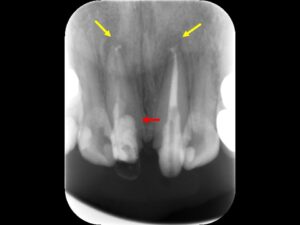

初診時レントゲン。他院にて根管治療を数か月行っているが痛みが続いていると訴えて来院。根管内には依然に詰めた薬がまだ残っているように見える。根尖部の骨破壊はほとんど認めない。

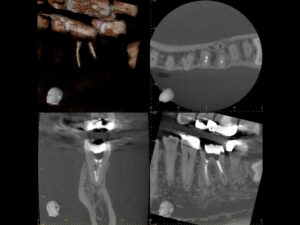

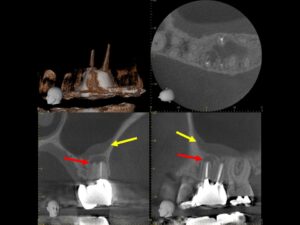

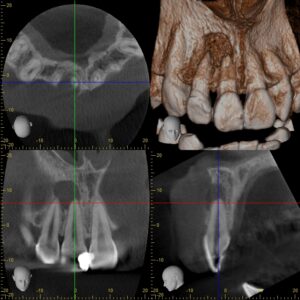

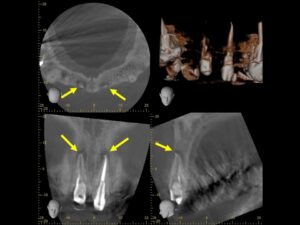

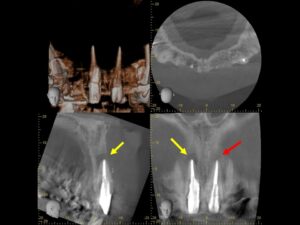

初診時CT。根管治療を何度も繰り返し行ったことで、歯根は無駄に削られて歯質が薄くなり、歯根の先端には穿孔(パーフォレーション)を生じていた。根尖病巣は認めない。

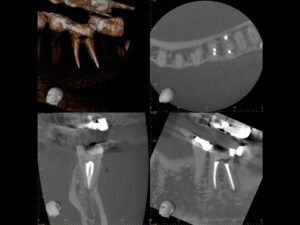

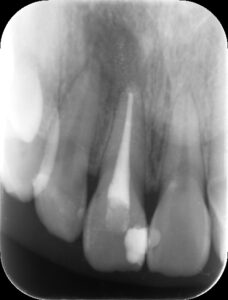

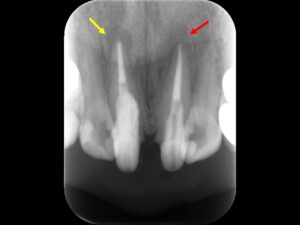

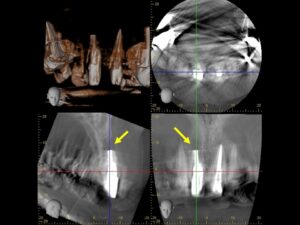

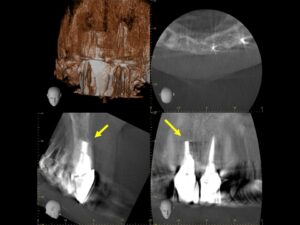

再根管治療後レントゲン。多少の違和感はあったものの、根管内部がきれいになり、排膿を認めないことから根管充填(薬を詰めること)を行った。根尖部までしっかりと薬が詰まっているのが分かる。歯根の内部がきれいな状態であれば、歯科医にはそれ以上出来ることはない。悪戯に弄り過ぎてはいけない。

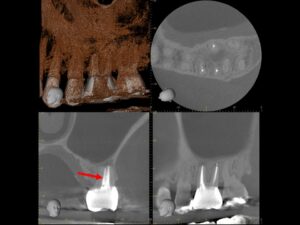

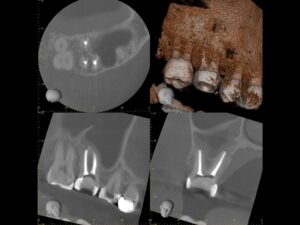

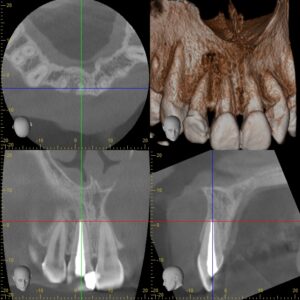

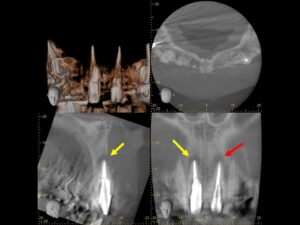

同CT画像。ファイバーコアで土台を補強し、仮歯の状態で3か月の経過観察を行った。初診時にあった歯の違和感は完全に消失したため、オールセラミックで補綴処置を行うこととした。

歯の神経治療を半年とか、10回以上とか行っている場合には、早めに専門医でのセカンドオピニオンを受けることをお勧めします。

治療費:精密根管治療/¥99,000/大臼歯

治療期間:4か月(3か月の経過観察期間を含む)

治療上のリスク:根管治療の治癒率は100%ではありません。

神田の歯医者 神田デンタルケアクリニック

日付: 2025年12月16日 カテゴリ:コラム, 根管治療