歯の治療には、健康保険が適応される治療と、自由診療(健康保険が適応されない自費での治療)があります。

保険の治療と自由診療の違いはどこにあるのか、具体的に説明します。

➀術前の診査・診断

まず、すべての傷病にに対して最も重要となるのが診査、診断です。この診査、診断が正しく行われていなければ、当然ながら安全で正しい治療を行うことが出来ません。

航海に例えるならば、出航前に天候を念入りに調べ、航路や日程を決め、燃料や食品の準備をし、船の点検をするはずです。これらをきちんと行わなければ、安全な航海を行うことは出来ません。

歯の治療も然りです。

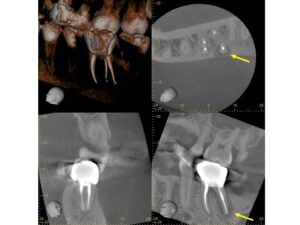

まず問診をしっかり行い、必要な口腔内診査、レントゲン・CTによる画像診断を正しく行います。

そしてエビデンスに基づき、その傷病を治療した場合のメリット、リスクを正しく評価します。

例え傷病があったとしても、やみくもに治療を開始せず、治療することのメリットよりもリスクやデメリットの方が高ければ、それを正しく評価して術前に患者さんに伝える必要があります。

治療するメリットがリスクを大きく上回らなければ、患者さんが治療を受ける恩恵を十分に享受できませんし、治療することで返って不利益を被ることがあってはならないのです。

インフォームドコンセントをしっかり行う上でも、この診査・診断はとても重要です。

保険の治療では、まずここがしっかりと出来ていないことが多いのです。

これが、治療後の予後不良やトラブルの原因となるのです。

②治療技術・知識

治療技術は、歯科医師によってまったく異なります。もちろんキャリアによるところは大きいです。しかしながら、キャリアを積めば正しくきちんとした治療ができるかといえば、必ずしもそうではありません。

より質の高い経験を多く積むことがとても重要で、その結果がフィードバックされ、さらに高い技術を獲得できるようになるのです。

特に、キャリアの浅いうちに積む経験は、技術だけでなく、その後の医療哲学の礎になるためにきわめて重要になると考えられます。

③使用薬剤・材料・機器

保険治療では、使用できる薬剤や処方に制約があります。患者さんのためにより良い治療を行おうとしたとき、この制約が足かせになることが多々あります。

例えば、海外では認可されておりエビデンスがある材料や薬剤でも、厚労省の認可が下りず保険の適応にならないものは多く存在します。

機器においても、使える頻度や回数に制約があり、必要な時に必要な診査や検査を行うことが出来ません。

④治療時間

治療時間の確保は、精度の高い治療をするうえで非常に重要です。

保険での治療は、多くの患者さんを診なければ医院を運営していくことが出来ません。

当然ながら、1回あたり少ない治療時間で何回も治療を行うことになります。

これは、効率が悪いだけでなく、治療の精度を高めることが難しいです。

15分の治療を4回行うよりも、60分の治療を1回で行った方がより精度の高い緻密な治療ができます。結果治療の回数も少なくなります。

自由診療では、1回あたりの治療時間をしっかりと確保できるため、より精密な治療を行うことが可能なのです。

保険治療と自費治療では、これらの要素が決定的に異なるため、治療内容や予後が全く異なります。当然ながら、その分自費治療ではコストがかかります。

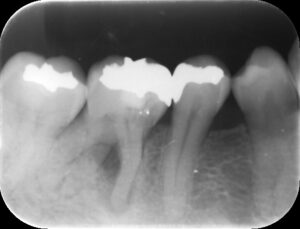

特に、根管治療ではその差は決定的といえます。

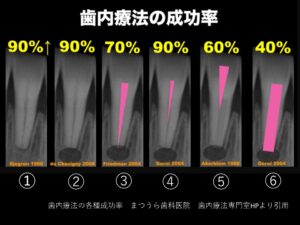

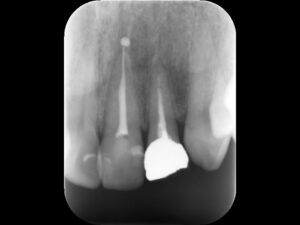

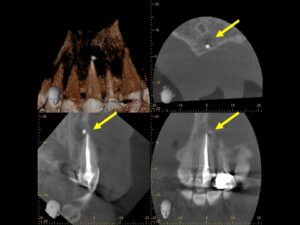

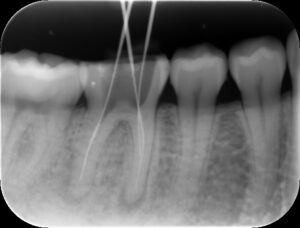

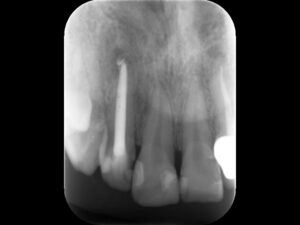

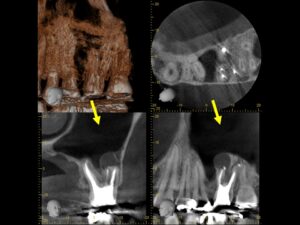

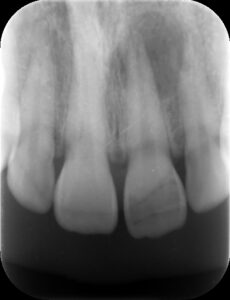

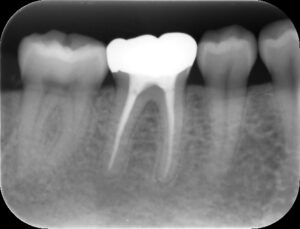

初診時レントゲン。噛むと痛むことを主訴に来院。すでに根管治療を行ってあるものの、根管内に薬はほとんど入っていない。根尖部(根の先端)には、黒いレントゲン透過像を認め、根尖病巣の存在を確認できる。このレントゲンを診査した時に、正しく根管治療を行えば90%以上の確率で治せるという診断ができるかどうかが、治療が成功するか否かの鍵となる。

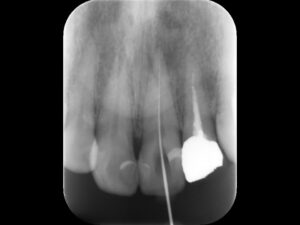

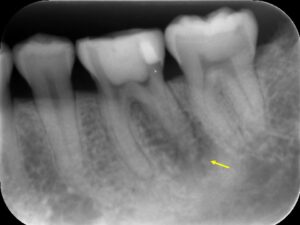

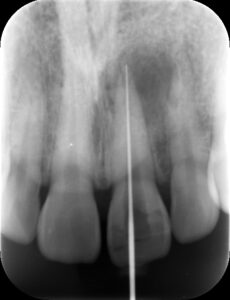

治療中レントゲン。治療器具による歯根の長さと方向の確認を行っている。

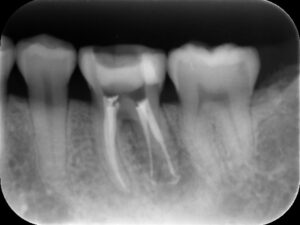

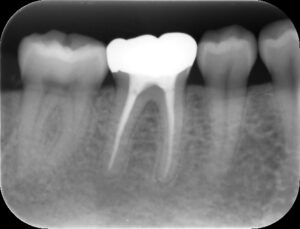

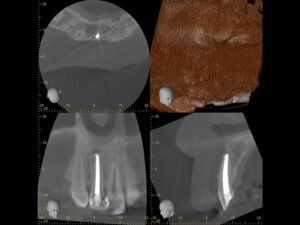

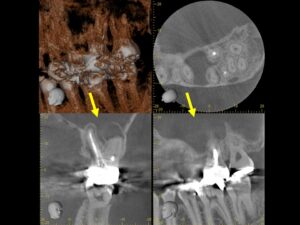

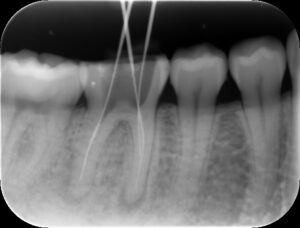

根管充填直後。初診時の症状は完全に改善した。レントゲン上で歯根の先端までしっかりと白い薬が入っているのが分かる(バイオセラミック・シーラーを使用)。この時点ではまだ根尖部の病巣(黒いレントゲン透過像)は消えていない。正しく根管治療がなされれば、ほとんどの根尖病巣は徐々に治癒へと向かう。バイオセラミック・シーラーは、従来の根管充填材と比較して明らかに予後が良い。特に根管充填後の痛みは極めて少ない。この後、ファイバーコアにて支台築造(土台の補強)を行い、クラウンによる補綴(ほてつ)を行う。根管治療の予後は、実は補綴の精密さによる影響を受ける。きちんと根管治療を行っても、補綴が悪いと、根管治療の予後も悪くなることが分かっている。

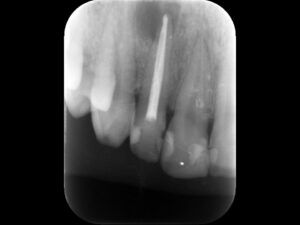

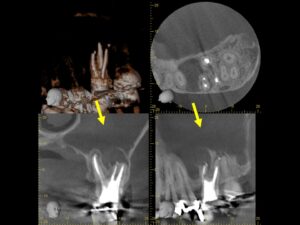

根管治療1年後。根尖部のレントゲン透過像は消失し、根尖病巣は完全に治癒している。術前のレントゲンと比較すれば、その差は歴然であろう。

ご自身の歯を長く良い状態で持たせるために、根管治療でも自費治療という選択があることを多くの方に知っていただければ幸いです。

治療費:精密根管治療¥99,000

ファイバーコア¥22,000

オールセラミッククラウン¥132,000

治療期間:2か月

治療上のリスク:根管治療の治癒率は100%ではありません。治療期間中は一過性に歯茎の腫れや痛みを生じることがあります。

デンタルリテラシーを高めるためのブログはこちら

神田の歯医者 神田デンタルケアクリニック

日付: 2024年10月23日 カテゴリ:コラム, 根管治療